はじめに

皆さん、こんにちは!

今日も皆さんの健康を願い

健康についてのプチ情報を

発信していきたいと思います!

僕は、自分の体調不良を経験し

約3年前から予防医療という部分に

自己投資を始めました。

食材を選んで、添加物をなるべく控え

不足している栄養素をサプリで摂取

今では、日用品などもこだわり

体に害のないものを選んだ生活を

地道にコツコツ続けています。

そんな僕が日頃から

なんの抵抗もなく「薬」に頼るのは良くないですよ!

という風に、患者様にお伝えしています。

というのも

これを読んでいる皆さんの中にも

肩こりがつらいわ…

少しでも楽になるなら…

ということで

ロキソニンを飲む方が

多いんじゃないかと思います。

この記事は、

そんなあなたと同じように

肩こりを改善するために

ロキソニンを

日常的に服用している方に向けて

ロキソニンの危険性と

本当に肩こりの解消につながるのか?

という視点で

書いていきたいと思います。

ここで先にお伝えしておきたいのは

薬を否定しているわけではない

ということをご理解ください。

命に関わる状況や

重度の症状が現れている状況など

薬が必要な場面はたくさんあります。

しかし、一方で

必要以上に薬が万能薬のように

処方されている場合もあります。

当然、選ぶのは皆さんです。

しかし、何も知らず

いつの間にか薬の影響で

不健康になっている可能性がある…

そうした状況にならないためにも

薬の効果や副作用などは

しっかりと理解して服用しましょう!

という注意喚起のブログです。

皆さんの健康を考えた時…

肩こりで薬を飲む

頭痛で毎日ロキソニンを飲む

そうした状況が

カラダを蝕んでいる可能性は

大いにあります。

だからこそ知ってほしい!

そんな思いからこの記事を書きます。

ロキソニンとは

ロキソニンについて調べてみると

いくつか注意したいポイントがあります。

今回はその中から

3つに絞って解説したいと思います。

ロキソニンの効果・効能

効能または効果

○下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛

○手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎

○下記疾患の解熱・鎮痛

急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)

※引用元:https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00057032

今回の「肩こり」という点からいくと

鎮痛という効果を求めて

飲む場合が多いと思います。

医療機関に行くと

当たり前のように

さっと処方されるお薬ですので

皆さんも、なんの疑いもなく

飲む薬だと思います。

しかし、引用元のページを

読み進めてみると

禁忌の部分にこんなことが書かれています。

ロキソニンの禁忌事項

禁忌

次の患者には投与しないこと

2.1 消化性潰瘍のある患者[プロスタグランジン生合成抑制により、胃の血流量が減少し消化性潰瘍が悪化することがある。][9.1.2参照]

2.2 重篤な血液の異常のある患者[血小板機能障害を起こし、悪化するおそれがある。][9.1.3参照]

2.3 重篤な肝機能障害のある患者[9.3.1参照]

2.4 重篤な腎機能障害のある患者[9.2.1参照]

2.5 重篤な心機能不全のある患者[9.1.4参照]

2.6 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2.7 アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者[アスピリン喘息発作を誘発することがある。][9.1.5参照]

2.8 妊娠後期の女性[9.5.1参照]

もし、あなたがここに該当する症状を

持っていたとしたら

それは

ロキソニンは飲んではいけない

ということです。

なぜなら

症状を悪化させる恐れがあるから。

まず、ここを理解していない

むしろ、気にしていない方が

大半ではないかと思います。

あ〜つらい。誰かロキソニン持ってない?

みたいなノリで

ロキソニンを飲んでいませんか?

もしも、あなたの体に

禁忌に関わる症状があったとしたら…

大変なことになります。

しっかりと確認しましょう!

ロキソニンの注意事項

重要な基本的注意

8.1 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。

8.2 過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾患を合併している患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。

8.3 無顆粒球症、白血球減少、溶血性貧血、再生不良性貧血、血小板減少があらわれることがあるので、血液検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.2参照]

8.4 急性疾患に対し本剤を使用する場合には、次の事項を考慮すること。

・急性炎症、疼痛及び発熱の程度を考慮し、投与すること。

・原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。

・原因療法があればこれを行い、本剤を漫然と投与しないこと。

8.5 慢性疾患(関節リウマチ、変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。

・長期投与する場合には定期的に尿検査、血液検査及び肝機能検査等を行うこと。

・薬物療法以外の療法も考慮すること。

はい。

僕は個人的に、

一番ここを重要視したいです。

特に赤字にさせていただいた「8.1」の部分

消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく

対症療法であることに留意すること

と、あります。

つまり、ロキソニンは

原因を解消する薬ではなく

「痛み」を抑えるだけのものである

と、書かれています。

しかし、どうでしょう。

あなたは、ロキソニンを飲むことで

痛みがおさまるので

「治った」と

勘違いしているのではないでしょうか?

これはロキソニンに限らず

ほぼ全ての薬に言えることです。

そして、さらに気を付けたいのが

下記の点です。

特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 消化性潰瘍の既往歴のある患者

潰瘍を再発させることがある。

9.1.2 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者

本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もある。[2.1参照]

9.1.3 血液の異常又はその既往歴のある患者(重篤な血液の異常のある患者を除く)

溶血性貧血等の副作用が起こりやすくなる。[2.2参照]

9.1.4 心機能異常のある患者(重篤な心機能不全のある患者を除く)

腎のプロスタグランジン生合成抑制により浮腫、循環体液量の増加が起こり、心臓の仕事量が増加するため症状を悪化させるおそれがある。[2.5参照]

9.1.5 気管支喘息の患者(アスピリン喘息又はその既往歴のある患者を除く)

病態を悪化させることがある。[2.7参照]

9.1.6 潰瘍性大腸炎の患者

病態を悪化させることがある。

9.1.7 クローン病の患者

病態を悪化させることがある。

9.1.8 感染症を合併している患者

必要に応じて適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与すること。感染症を不顕性化するおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

投与しないこと。急性腎障害、ネフローゼ症候群等の副作用を発現することがある。[2.4参照]

9.2.2 腎機能障害又はその既往歴のある患者(重篤な腎機能障害のある患者を除く)

浮腫、蛋白尿、血清クレアチニン上昇、高カリウム血症等の副作用が起こることがある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

投与しないこと。副作用として肝機能障害が報告されており、悪化するおそれがある。[2.3参照]

9.3.2 肝機能障害又はその既往歴のある患者(重篤な肝機能障害のある患者を除く)

肝機能障害を悪化又は再発させることがある。

9.5 妊婦

9.5.1 妊娠後期の女性

投与しないこと。動物実験(ラット)で分娩遅延及び胎児の動脈管収縮が報告されている。[2.8参照]

9.5.2 妊婦(妊娠後期を除く)又は妊娠している可能性のある女性

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与する際には、必要最小限にとどめ、適宜羊水量を確認するなど慎重に投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。[16.3.2参照]

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

少量から投与を開始するなど必要最小限の使用にとどめ患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。副作用があらわれやすい。

赤字で書かせていただいた

・潰瘍の再発

・妊婦、授乳婦

・小児、高齢者

といった注意事項があります。

実は、下記の引用元の記事には

こう書かれています。

2016年3月には、ロキソプロフェンナトリウム水和物(商品名ロキソニン他)の添付文書が改訂され、「重大な副作用」に「小腸・大腸の狭窄・閉塞」が、「その他の副作用(頻度不明)」の項に「小腸・大腸の潰瘍」が追加され、悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満などの症状が認められた場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行うよう記載された

引用元:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/di/digital/201701/549631.html

つまり、ロキソニンを飲んでいると

小腸・大腸に潰瘍といって

穴が空いてしまうよ〜という一文が

書かれています。

安全だと信頼して飲んでいる

ロキソニンを服用し続けることで

腸内環境が壊されていくわけです。

だから、病院では

胃腸薬を同時に処方されるわけです。

ですが、湿布薬では

胃腸薬は処方されませんよね…?

あれれ〜?

湿布薬にもロキソニンが

含まれていませんか?

そして何より

小児・高齢者・妊婦・授乳婦には

よくないわけです。

このことで分かるのは

ロキソニンは「安全」ではない

何かしらの「害」がある

ということです。

薬って実はそうなんですよ。

副作用ありきで作られています。

それを平気で飲む

むしろ進んで飲む

ということが、いかに危険なことか

段々と分かってきたのではないでしょうか。

肩こりの原因

そもそも

肩こりの原因の多くは「血行不良」です。

その血行不良の原因が

- 緊張

- 疲労

- 栄養不足 など

というのが肩こりです。

であれば、血行不良を改善することが

最優先であるにもかかわらず

腸内に穴をあける

腸内環境を乱すことが

肩こりの改善につながるのでしょうか?

答えは「ノー」です。

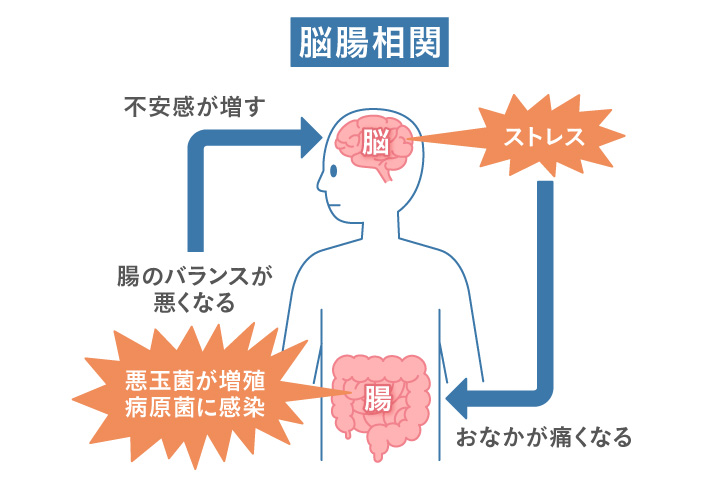

腸内環境が乱れれば

「脳腸相関」の関係から

カラダ全体のバランスが乱れ

血行不良がさらに加速する可能性があります。

※脳腸相関の一例

本当に血行不良を改善し

肩こりを解消したいと思うのであれば

ロキソニンで誤魔化すのは「ノー」です。

だからこそ僕は

安易に薬に頼るのはやめましょう!

と、お伝えしているのです。

つまりここでいう

肩こりでロキソニンに頼るのはやめましょう!

ということです。

まとめ

冒頭でもお話しした通り

命の危険に関わる状況や

症状悪化を防ぐために

「薬」が必要な場面が必ずあります。

僕がお伝えしているのは

副作用や禁忌を理解せず

薬の作用も理解せず

薬を万能薬のように飲むのは危険です

ということを、お伝えしたいです。

なぜ、今回「肩こり」という症状に

限定してお伝えしたか…というと

肩こりで整形外科を受診して

湿布薬を処方してもらって

毎日、貼り続けている患者さまが

多く見られます。

しかし、そうした患者様に限って

症状は全く良くなっていません。

むしろ慢性化し

整骨院で施術を繰り返す…

というパターンが多い。

それは、そうです。

痛みを抑えているだけではなく

実は体調を悪くしているのだから。

だからこそ、本当に肩こりを

解消したいのであれば

健康の3大原則である

- 栄養

- 休養

- 運動

という3つの原則をもとに

整った栄養バランスを

意識しなければなりません。

そして、血行を改善する栄養素を

しっかりと摂取する。

そうしたアドバイスを

させていただいております。

本当に「安全」と呼べるものは

子ども・妊婦だって

飲んでも平気なはずです。

でも、そうではない…

ということは「危険」ということです。

少なくとも

安全ではないということを理解し

薬を飲むようにしなければなりません。

僕が関わる患者様

そして家族、友人、その周りの人たち

そうした手の届く範囲の方々には

警鐘を鳴らし続けていこうと思います。

それが必ず

皆さんの「健康」につながると

信じているから。

ということで

最後までお付き合いいただき

ありがとうございます!